一般常識

「窯」と「釜」の意味と違い

スポンサーリンク

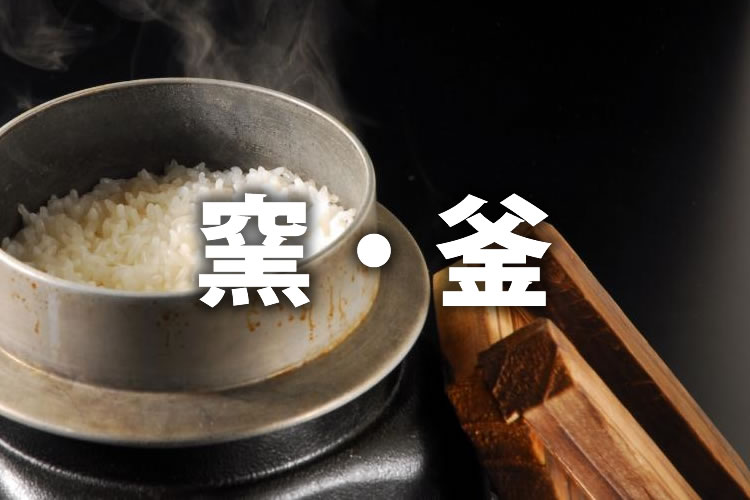

窯・釜の意味と違い

「窯」と「釜」は、どちらも「かま」と読む漢字です。これらは同じ語源から生じた言葉ですが、それぞれが表すものは異なります。使い方を間違えないよう、個々の意味合いをしっかりつかんでおきたいところです。

そこで今回は、「窯」と「釜」の意味と違いについて、詳しく解説していきましょう。

窯とは

「窯」とは、陶磁器やガラス、炭などを作るにあたって、その素材を高温度で溶かしたり、焼いたりするための装置のことです。通常は、「火室」「窯室」「煙突」の3箇所から成っており、耐火煉瓦で作られます。

用途などによってさまざまな種類に分かれますが、陶磁器の焼成の場合は、素焼窯、本焼窯、締焼窯、釉窯、絵付け窯といったものがあります。また、窯の形状においては、穴窯、円窯、角窯、登り窯などがあります。このほかに炎の方向に応じた、直炎窯や倒炎窯などの分け方もできます。熱源には薪材のほかに、木炭や石炭、ガス、電気なども使われます。

「窯」という字は、「穴」と「ひつじを焼く」を表す象形から成っています。そこから「かま」を意味する漢字として成り立ちました。

「釜」との違いについては、以下で見ていきましょう。

釜とは

「釜」とは、「飯を炊いたり湯を沸かすなどを目的とした道具」という意味の言葉です。主に銅や鉄、アルミニウムといった金属から作られますが、土製のものもあります。

用途に応じて大きさや種類はさまざまで、炊飯用の小さなものから、醸造や製塩などに使われる、工業用の大きな釜もあります。炊飯用のものは鍋よりも深く、腰の部分につばがついているのが特徴です。そのため、「羽釜」とも呼ばれます。古くから飯を炊くために使われてきましたが、現在は炊飯器が普及したことで、一般的に使われる機会は少なくなっています。一方、茶の湯用の釜は、成立年代や地方などによってそれぞれ形に違いのあるものが、現代まで継承されています。

「釜」の字は、「父」を表す象形と、「土中の金属」を表す象形から成っています。そこから「料理の中心となる道具=かま」を意味する漢字として成り立ちました。

このように、「釜」は主に炊飯や茶の湯などに使うものを指しており、焼き物や炭を作るための「窯」とは、意味合いが違います。

この記事が気に入ったら いいね!しよう