一般常識

「習字」と「書道」の意味と違い

スポンサーリンク

「習字」「書道」の意味と違いとは

字がきれいになりたいというのは、誰でも一度は思うことです。そのために、「習字」や「書道」を習っているという人も多いでしょう。ところでこの「習字」と「書道」は、どう違うのでしょうか。あまり考えたことがないという人もいるかもしれませんが、実はこの2つははっきり異なるものです。

今回は、「習字」と「書道」の意味や違いについて解説していきたいと思います。

「習字」とは

「習字」は、「文字を正しくきれいに書く練習」を意味する言葉です。手本を元にして、文字の書き方を習うことを指します。

室町時代からある言葉で、ほかに「手習い」や「書方(かきかた)」などと呼ばれることもあります。以前は小・中学校の国語における一分野でしたが、現在では「書写」という呼称に改められています。「習字の時間」「ペン習字」「習字教室」のように使われます。

「書道」との主な違いは、「文字の正しい書き方を学ぶ」という目的にあります。「書道」の場合、後述するように芸術性に重点を置きますが、「習字」では「書き順」や「形」、「バランス」などが重要視されます。できるだけ手本に近く、見やすい字を書くことに主眼が置かれるのが特徴です。また、「習字」は毛筆だけでなく硬筆も含むのも、「書道」との違いになります。

「書道」とは

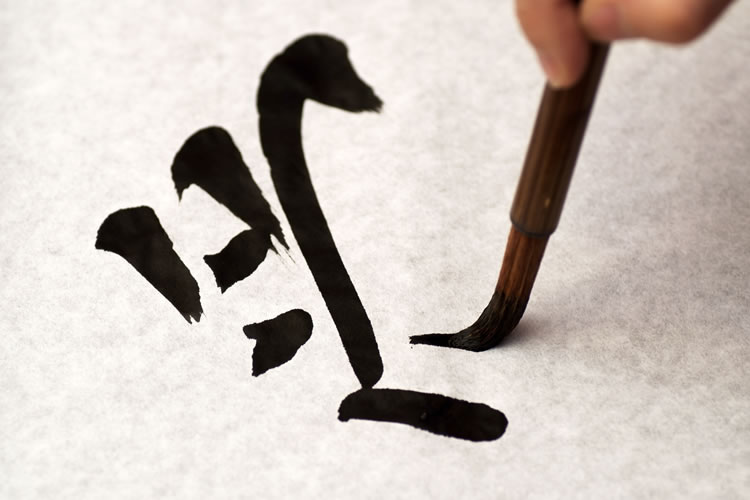

「書道」とは、「毛筆を使って美しい文字を書く芸術」という意味の言葉です。筆と墨を使い、漢字や仮名などの文字を美しく書く表現方法になります。もともとは漢字を用いる中国文化圏で発達したものですが、日本では仮名文字の存在もあって独自の発展を遂げ、数多くの流派が誕生しました。「書道塾」「書道教室」「書道の師範」のように使われます。

「習字」との違いは、前述のように目的にあります。「習字」は「字の練習」が目的ですが、「書道」は「美しい字を書くこと」が目的になります。個性や芸術性が何より重視されるのが、「書道」の特徴です。教科で言うならば、「習字」は国語で、「書道」は美術にあたります。使い分ける際は、以上のような点を踏まえると分かりやすいでしょう。

この記事が気に入ったら いいね!しよう