一般常識

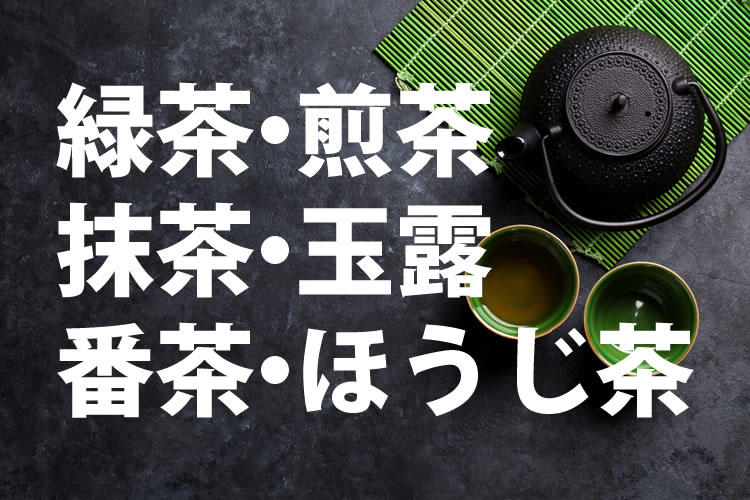

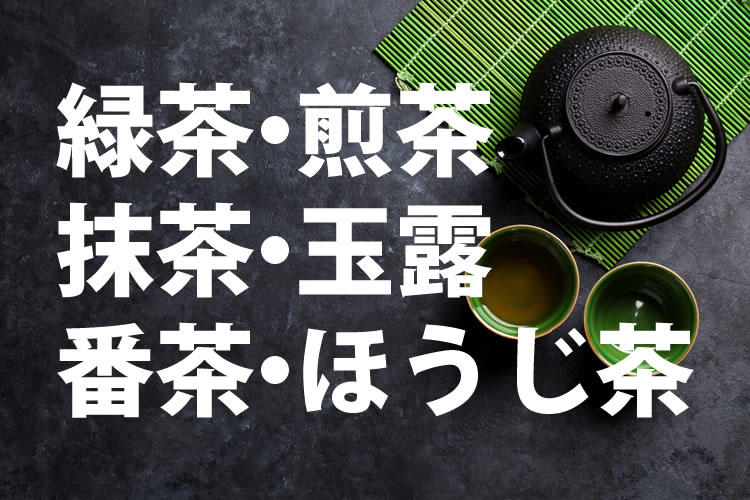

「緑茶」「煎茶」「抹茶」「玉露」「番茶」「ほうじ茶」の意味と違い

スポンサーリンク

「緑茶」「煎茶」「抹茶」「玉露」「番茶」「ほうじ茶」の意味と違いとは

お茶は日本人にとって欠かせない飲み物ですが、その呼び名にはさまざまな種類があります。「緑茶」「煎茶」「抹茶」「玉露」「番茶」「ほうじ茶」などが代表的ですが、これらは一体どのように違うのでしょうか。それぞれをきちんと区別できる人は、それほど多くないでしょう。

そこで今回は、これらの意味や違いなどについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

「緑茶」とは

「緑茶(りょくちゃ)」とは、「摘んだ茶の若葉を蒸し、焙炉(ほいろ)の上でもみながら、葉の緑色を損なわないように乾燥させたお茶」という意味の言葉です。茶葉をすぐに加熱して発酵させないように作る「不発酵茶」の一種であり、「発酵茶」が紅色や褐色なのに対し、緑色をしているのが特徴です。そのため、「緑茶(グリーン・ティー)」と呼ばれます。

日本と中国で作られますが、日本では主に蒸気で蒸して加熱するのに対し、中国では釜で炒って加熱する点が違います。

「緑茶」は上記のような製法で作るお茶の総称であり、さまざまな種類に分かれます。「煎茶」や「抹茶」、「玉露」、「番茶」、「ほうじ茶」は、すべて「緑茶」の一種にあたります。

「煎茶」とは

「煎茶(せんちゃ)」とは、上記のように「緑茶」の一種にあたる飲み物です。「緑茶」の中でも代表的なものであり、日本で「お茶」と言えば、通常は「煎茶」を指します。茶の若葉を摘み、それを短時間加熱して、酵素を壊してから乾燥させて作られます。葉緑素がそのまま保たれるため、葉の緑色が損なわれません。成分を煮出して(煎じて)飲むことから、「煎茶」の名が付いています。

「煎茶」と「抹茶」の違いは、栽培法と製法にあります。「抹茶」については後述しますが、「煎茶」は日光を遮らずに栽培し、成分が溶け出しやすいよう葉をもみながら乾燥させて作る点で、「抹茶」と使い分けられます。

「抹茶」とは

「抹茶(まっちゃ)」とは、やはり「緑茶」の一種で、「乾燥させた茶の新芽を粉末状にしたもの」を指します。熱湯を注いでかき混ぜて飲むもので、主に茶の湯に用いられます。「ひき茶」とも呼ばれます。「濃茶(こいちゃ)」と「薄茶(うすちゃ)」の2種類があり、前者は老齢の茶の木から摘んだものを、後者は若い木から摘んだものを指します。「抹茶」の「抹」は、「すりつぶして粉にする」を意味しています。

「煎茶」とは、上記のように栽培の仕方が違います。「煎茶」が茶の木を日光にさらしたまま育てるのに対し、「抹茶」は葉を摘む前に、藁などを被せて20日ほど日光を遮る「覆下栽培」を行うのが特徴です。また、「煎茶」は葉をもみながら乾燥させるのに対し、「抹茶」は揉まずに乾燥させ、石臼で挽いて作る点も違います。

「玉露」とは

「玉露(ぎょくろ)」もまた「緑茶」の一種ですが、その中でも独特の香味や甘味を持つ、最高級のものを指します。江戸時代に山本嘉兵衛という茶商が作ったのが始まりとされており、「玉露」はその時の商品名になります。茶の葉を露のように丸く焙って作ったのが、「玉露」の名の由来とされていますが、現在は棒状に焙って作るのが通常です。ちなみに「玉露」とは、「玉(宝石)のように美しい露」を意味します。

「抹茶」とは、「日光を遮って育てる」という栽培法では共通しています。しかし、「玉露」の場合はさらに育て方が丁寧であり、収穫量も少ないという特徴があります。また、「抹茶」の製法が上記のようなものであるのに対し、「玉露」の製法は「煎茶」とほぼ同じという点も違います。

「番茶」とは

「番茶(ばんちゃ)」もやはり、「緑茶」の一種です。ただその定義は、地域などによってやや違いがあります。例えば、静岡で言う「番茶」とは、4回ほどある収穫時期のうち、7月ごろ以降に摘まれる「三番茶」や「四番茶」などを意味しています(一番茶、二番茶は「煎茶」と呼ばれる)。また、一・二番茶で新芽を摘んだ後、下の方に残った葉を摘んだものについても、「番茶」と呼ばれます。一方西日本では、二番茶以降に摘んだものを「番茶」と呼んでいます。

製法の面では、「番茶」と「煎茶」に特に違いはありません。ただ、「番茶」の葉は「煎茶」に比べて大きめで、硬いものが多くなっています。味も「煎茶」とは違い、渋みや苦みが薄く、すっきりとしている点が特徴です。「煎茶」より格は劣るとされますが、独特の甘味などがあり、「煎茶」とは異なる味わいや魅力を持ちます。

「ほうじ茶」とは

「ほうじ茶」とは、「煎茶や番茶などを焙じて作ったお茶」を意味する言葉です。焙じて(火で焙って)作るので、「ほうじ茶」の名前が付いています。高温で焙煎するのが特徴であり、上級の「煎茶」に比べて、アミノ酸やカテキン、カフェインなどの成分が少なくなります。その分旨味や渋み、苦みもあまりなく、さっぱりした香ばしい味わいとなっています。このため、脂っこい食事などに合わせて飲まれることが多くなっています。

「番茶」との違いは、「焙煎」の工程が入っている点にあります。ただ京都では、「番茶」と言えば、強火で焙って作った「京番茶」を指すのが通常です。

この記事が気に入ったら いいね!しよう