一般常識

「面舵」「取舵」の意味と違い、覚え方

スポンサーリンク

「面舵」「取舵」の意味と違い、覚え方

船舶用語で、「面舵(おもかじ)」「取舵(とりかじ)」という言葉を聞く機会も多いでしょう。しかし、この2つが船の方向転換に関する用語であることは分かっても、具体的にどう違うのかについては、よくわからない人も少なくないと思います。

今回は、「面舵」「取舵」の意味や違いについて解説していきますので、使い分ける際の参考にしてみてください。

「面舵」とは

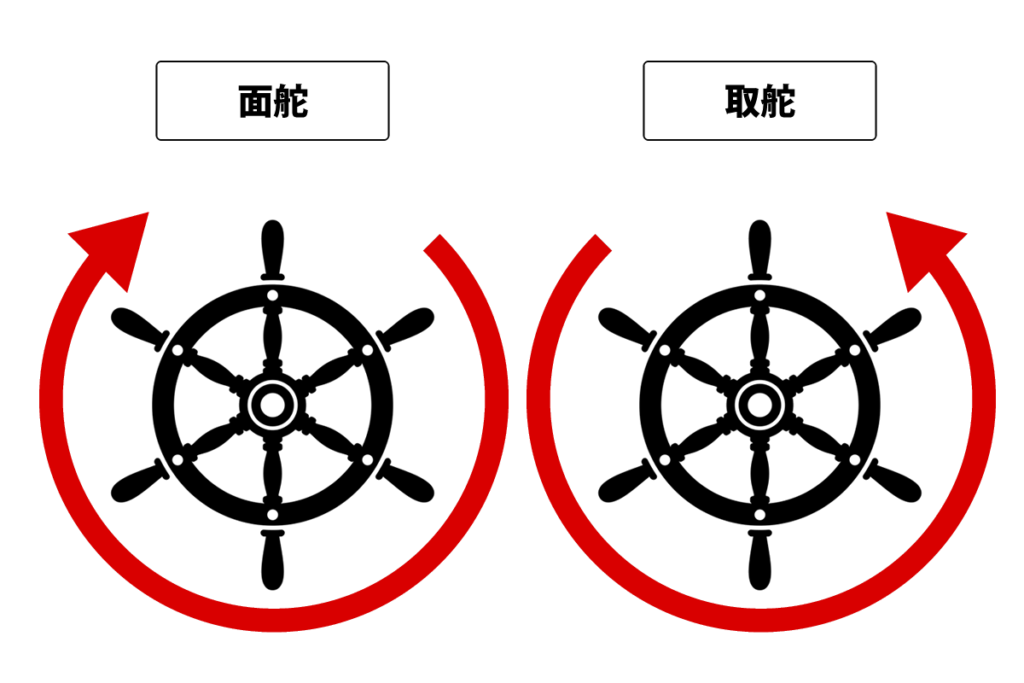

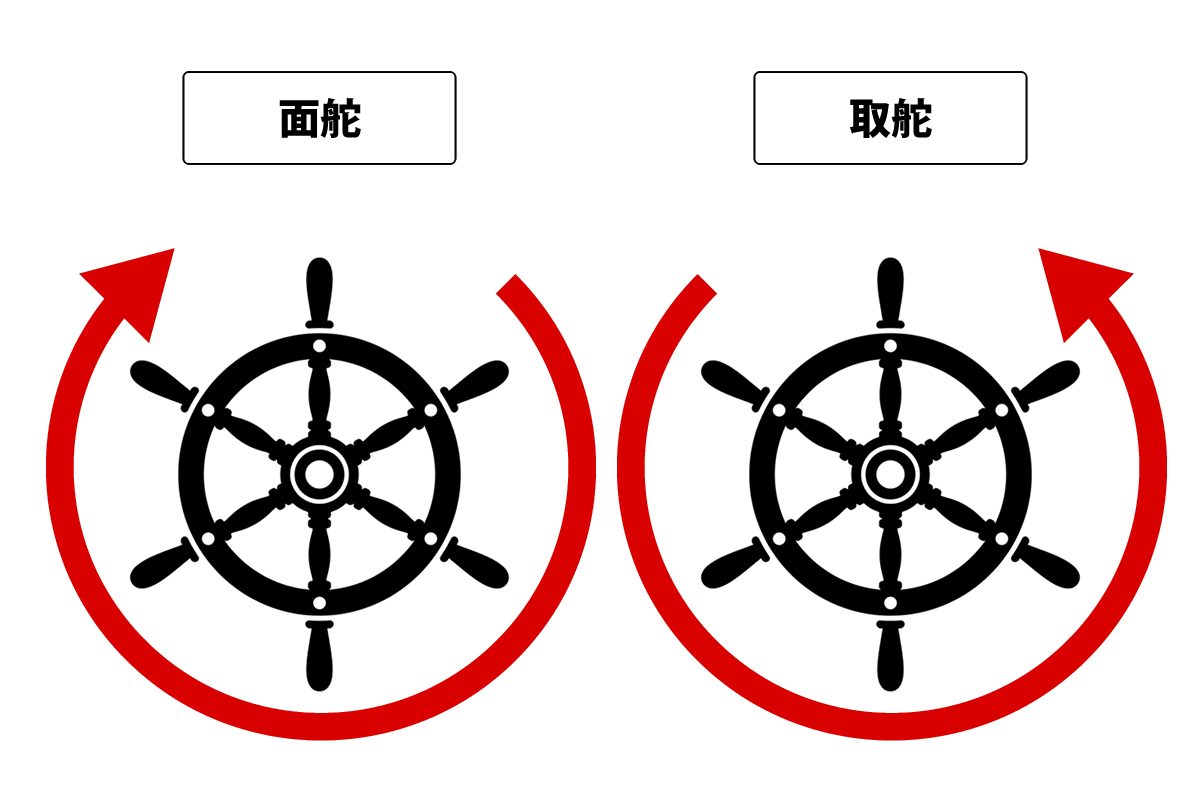

「面舵」とは、「船の進行方向に対し右に舵を切ること」という意味の言葉です。

現在の船舶は、「操舵輪」と呼ばれるハンドル状の舵を用いるのが通常で、これを右に回すと船は右方向へ進むので、「面舵」は右に進路を変える際の掛け声ということになります。

「面舵」という言葉の由来は、かつて船に取り付けられていた羅針盤にあります。中国発祥の航海用羅針盤には、方角を示す「十二支」が書かれていましたが、日本では、この十二支を通常の反対回りに記した独特のものが使われていました。この当時の舵は「舵柄」という棒状のもので、現在とは違い、右折するには左に舵を切る仕組みです。

日本式の羅針盤には、左側の中間に「卯(う)」の文字が書かれていたことから、「卯の方向に舵を切る=卯面(うむ)舵」という言葉が出来、それが「おもかじ」と読まれるようになって、現在の表記に変化したというのが経緯です。

つまり、「面舵=右折」という点は変わりませんが、舵を切る方向は、以前と現在では違いがあることになります。

「取舵」とは

「取舵」とは、「船の進行方向に対し左に舵を切ること」という意味の言葉です。左方向に進路を変える際の掛け声として使われます。

「取舵」の呼び方もまた、船に取り付けられていた羅針盤の文字にちなんでいる点で、「面舵」と違いはありません。「面舵」の場合は左側の「卯」の字に由来していましたが、「取舵」の場合は、右側中央の「酉(とり)」の字に由来しています。上記のように、昔の船は左折する場合は右に舵を切る仕組みなので、左折については「酉舵」という言葉が使われるようになりました。やがてそれが、「取舵」の表記に代わったというのが経緯です。

このように、現在においては、「面舵=右に舵を切って右折」「取舵=左に舵を切って左折」と覚えておくと、使い分けしやすいでしょう。

この記事が気に入ったら いいね!しよう