一般常識

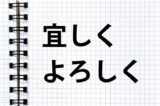

「利く」と「効く」の意味と違い

スポンサーリンク

利く・効くの意味と違い

「利く」と「効く」は、どちらも「きく」と読む言葉です。これらは読みだけでなく、意味合いも似ているために、使う際に混乱しがちとなっています。一体、どのような点に気をつければ迷わずにすむのでしょうか。

今回は、「利く」と「効く」の意味の違いについて解説しますので、使い分ける際の参考にしてみてください。

利くとは

「利く」の主な意味合いは、2つあります。1つは「機能が働く」ということで、生物やものの能力が、十分に発揮されることを指します。例えば「鼻が利く」という場合は、嗅覚が鋭くて匂いに敏感に反応できることを意味します。このほかに、「このベッドはスプリングがよく利く」「機転が利く子だ」のように使われます。

もう1つの意味合いは、「可能である」「有効に働かせられる」というもので、こちらは「多少の無理が利く」「この店はツケが利く」のように使われます。

「利く」の「利」という字は、「穂先がたれかかった稲」と「鋭い刃物」の象形から成っています。これは「鋭い刃物(すき)で土をたがやして稲を作る」ことを指しており、そこから転じて「するどい」や「役立つ」などを意味するようになりました。

「効く」との違いについては、以下で見ていきましょう。

効くとは

「効く」は、辞書の上では「利く」と同じ意味の言葉です。しかし、実際の使われ方には違いがあります。「効く」の主な意味合いは、「効果が出る」というもので、ものなどの効果や作用がきちんと現れることを言います。例えば「ハッパ(発破)が効いた」という場合は、相手への激励がうまく伝わり、狙い通りの効果を挙げたことを表します。このほかに、「薬が効く」「パンチが効く」「宣伝が効いた」のように使われます。

「効く」の「効」という字は、「まなぶ」と「手でたたく」を表す象形から成っています。これは「手本としてまなばせる」を意味しており、そこから「まなぶ」「良い結果がえられる」などを意味するようになりました。

このように、「効く」は「効果や効能がある」ことを示すのに対し、「利く」は「機能する」「可能である」ことを示しているという違いがあります。

この記事が気に入ったら いいね!しよう