違い

「おはぎ」「ぼたもち」「あんころ餅」の意味と違い

スポンサーリンク

「おはぎ」「ぼたもち」「あんころ餅」の意味と違いとは

「おはぎ」と言えば、お彼岸にはおなじみの、日本の伝統的なお菓子の一種です。田舎などでよく食べたという人も多いでしょうが、この「おはぎ」と似たものに、「ぼたもち」があります。一体この2つは、どう違うのでしょうか。また、「あんころ餅」との違いについても知りたいところです。

そこで今回は、「おはぎ」「ぼたもち」「あんころ餅」の意味と違いなどについて解説したいと思います。

「おはぎ」とは

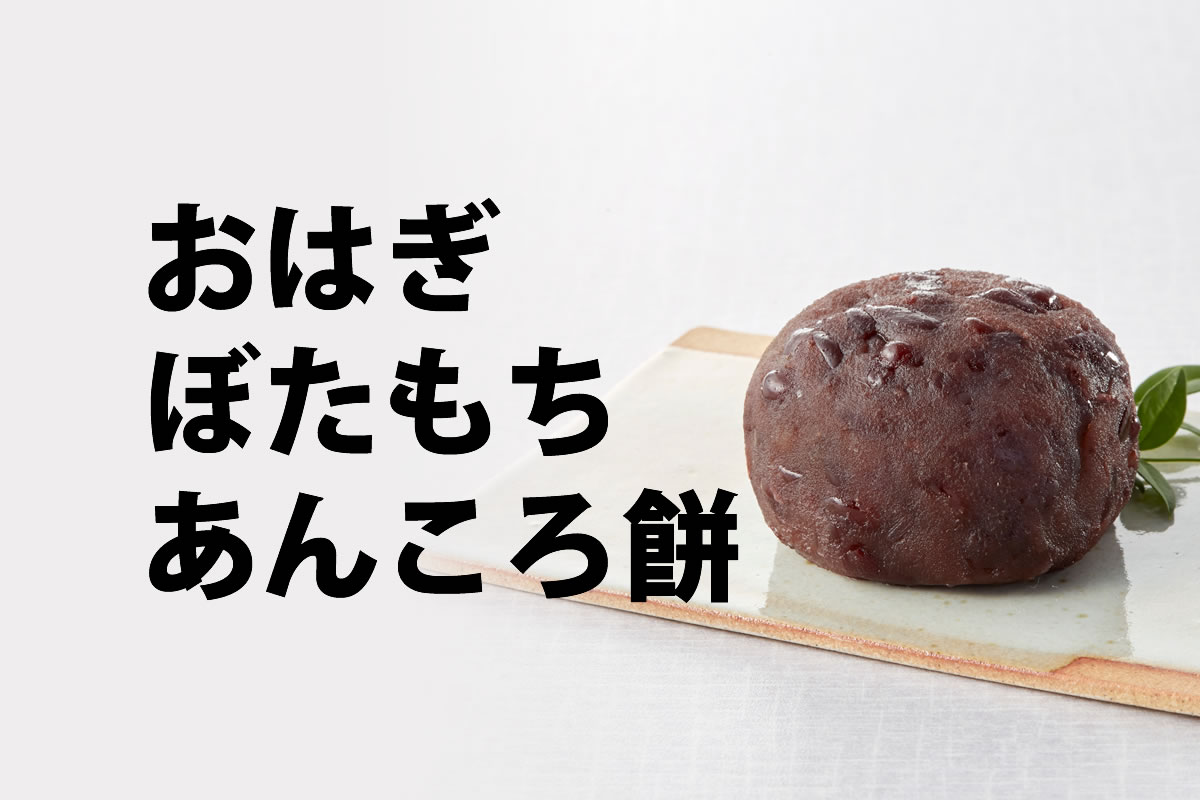

「おはぎ」とは、餅菓子の一種で、「萩餅(はぎのもち)」の女房詞(にょうぼうことば=室町時代ごろに宮中の女官が隠語として用いた言葉)になります。「お萩」とも書かれます。「萩」の名がついているのは、秋の七草である「萩」の花が、小豆の粒に似ていることに由来しています。

作り方は、もち米とうるち米を等量に混ぜて炊き、炊きあがったものをすりこ木等で粗くつぶして丸め、それにきな粉や餡、すりごまなどをまぶすというものになります。

「おはぎ」は、後述する「ぼたもち」と基本的に違いはありません。かつては秋に作られる小ぶりなものを「おはぎ」として使い分けていましたが、現在ではそうした区別はほとんどないのが実情です。

「ぼたもち」の意味などについては、以下で見てみましょう。

「ぼたもち」とは

「ぼたもち」は、前述のように「おはぎ」と内容の違いはありません。やはり、もち米を炊いたものを軽くついて丸め、そこへ小豆餡やきな粉などをつけたものを意味しています。「牡丹餅」とも書かれます。

主に、彼岸の際の供え物や配り物とするために作られていました。

これも上で述べたように、「ぼたもち」と「おはぎ」の違いは、本来どの季節に作るかという点のみでした。昔は秋の彼岸に作られたものを「おはぎ」、春の彼岸に作られたものを「ぼたもち」としていましたが、前述のように現在では、そうした区別はほぼ消えています。

ちなみにその他にも、夏に作られたものを「夜船(よふね)」、冬に作られたものを「北窓(きたまど)」とする区別もありました。

その一方で、大きさや餡の種類によって区別する地域もあります。この場合は小さいものを「おはぎ」、大きいものを「ぼたもち」とし、漉し餡のものを「おはぎ」、粒餡のものを「ぼたもち」として使い分けています。

「あんころ餅」とは

「あんころ餅」とは、「小豆餡でくるんだ餅」を意味する言葉です。餡が衣状になっていることから「餡衣餅」の名が付き、そこから「あんころ餅」に変化したと言われています。

「あんころ餅」と「おはぎ」「ぼたもち」との違いは、中身の形状にあります。「おはぎ」などの場合、中の餅に米粒が残っているのに対し、「あんころ餅」は完全にすり潰した餅となっているのが特徴です。このことから、「あんころ餅」を「全殺し」、「おはぎ」を「半殺し」などと呼ぶこともあります。

この記事が気に入ったら いいね!しよう